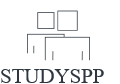

国語の勉強って、どうしても「覚えるだけ」「問題集を解くだけ」で終わりがちですよね。

でも、ちょっとした工夫で、読解力や作文力がぐんと伸びる方法があるんです!

この記事では、私自身の経験や先輩たちのアドバイスをもとに、中学生でも今日から実践できる【国語勉強の裏技】を10個、分かりやすく解説します。

1. 毎朝10分の「音読習慣」で文章リズムをしっかり身につけよう

音読習慣を取り入れることで、文章のリズム、構造、そして感情表現が自然と体得できます。具体的な方法と実践のポイントを以下にご紹介します。

実践手順

- 対象となるテキストの選定

- 教科書や短編小説から一節を選ぶ:

毎朝、教科書の文章や自分が好きな短編小説の一節を選びます。例えば、感情が豊かに描かれた部分や、文章の流れが美しい箇所を選ぶと効果的です。

- 教科書や短編小説から一節を選ぶ:

- タイマーをセットする

- 10分間の音読タイムを確保:

スマホや時計のタイマーを使って、10分間の音読時間を設定します。毎朝同じ時間に行うことで習慣化が促進されます。

- 10分間の音読タイムを確保:

- 実際に声に出して読む

- 朗読のポイント:

声の大きさ、リズム、間(ポーズ)を意識して、感情を込めながら読むことが大切です。鏡の前で自分の表情や口の動きをチェックするのもおすすめです。 - 具体例:

たとえば、「彼女の笑顔は、まるで夏の太陽のように眩しく輝いていた」という文章を読む際は、太陽の明るさや温かさをイメージしながら、力強くかつ柔らかいトーンで朗読します。

- 朗読のポイント:

- 録音して振り返る

- 自分の音読を録音:

スマホのボイスレコーダー機能を使って、自分の音読を録音します。後で再生して、自分のリズムやイントネーションをチェックすることで、改善点が明確になります。

- 自分の音読を録音:

- 感想をノートに記録

- 毎回の気づきをメモ:

音読後に、どの部分が難しかったか、どこで感情が込められたか、改善すべき点は何かをノートに記録します。これにより、次回の音読時に具体的な目標を持って取り組むことができます。

- 毎回の気づきをメモ:

効果とメリット

- 記憶の定着:

声に出して読むことで、視覚だけでなく聴覚も使い、記憶に強く刻まれます。 - 文章のリズムと構造の理解:

自然なリズムを感じながら読むことで、文章全体の構成や論理の流れが身につき、作文や読解問題に直結します。 - 発音や感情表現の向上:

自分の声を意識して読むことで、正しい発音や感情の込め方が改善され、より豊かな文章表現が可能になります。

おすすめの実践スケジュール

- 朝起きた直後:

朝食前に10分間、静かな環境で音読。 - 学校の通学時間:

電車やバスの中で、頭の中でリズムを確認しながら復習。 - 週末の振り返りタイム:

録音した音読をまとめて聞き、自己評価を行う。

このように、毎朝の10分間の音読習慣をコツコツと積み重ねることで、国語の文章力が飛躍的に向上します。まずは今日から始めて、自分の成長を実感してください!

2. 「要約トレーニング」で文章の要点を瞬時に把握しよう

要約トレーニングは、長い文章から本質的な情報だけを抽出し、短くまとめるスキルを鍛える非常に効果的な方法です。これにより、読解力だけでなく、試験の記述問題で求められる要点整理能力も向上します。以下に、具体的なステップと実践方法を詳しく解説します。

実践手順

- 対象文章の選定

- 教材やニュース記事から選ぶ:

毎日、教科書の一節、新聞記事、または自分が興味を持った短い文章を選びます。たとえば、社会科のニュース記事や、国語の授業で扱った物語の一部など、内容が濃い文章がおすすめです。

- 教材やニュース記事から選ぶ:

- タイマーをセットしてチャレンジ

- 30秒ルール:

読んだ内容を30秒以内に、頭の中で要約できるようにする練習を繰り返します。タイマーを使って自分のスピードを測ると、効率がアップします。

- 30秒ルール:

- 一文で要約する

- シンプルな言葉で表現:

文章全体の核心を、一文または数語で表現することを目標にします。たとえば、ニュース記事なら「〇〇が急増、政府が対策を発表」といった具合です。

- シンプルな言葉で表現:

- ノートに「今日の一言」として記録

- 記録と振り返り:

毎回の要約結果をノートに記録し、後日見返して自分の成長を確認します。また、どの文章でどんな要約ができたかをまとめると、次回の参考になります。

- 記録と振り返り:

- 友達や家族と要約の交換会

- 意見交換で新たな視点を発見:

同じ文章をそれぞれ要約し、どの部分が重要だと感じたかを話し合います。異なる視点を知ることで、自分が見落としていたポイントに気づけるかもしれません。

- 意見交換で新たな視点を発見:

- 要約した内容を音読する

- 声に出して確認:

自分がまとめた要約文を、声に出して読むことで、内容がしっかり伝わるかをチェックします。特に記述試験で、簡潔にまとめる力が必要なときに効果的です。

- 声に出して確認:

効果とメリット

- 理解力の向上:

要約することで、文章の主題や論理構造が明確になり、全体の理解が深まります。 - 記憶の定着:

文章の要点を自分の言葉でまとめることで、内容が記憶に残りやすくなります。 - 試験対策に最適:

記述問題や読解問題で、必要な情報だけをピックアップするスキルは大きな武器になります。 - コミュニケーション能力の向上:

要約力は、他人に情報を分かりやすく伝えるための基本スキルでもあります。

おすすめの実践スケジュール

- 朝の10分間:

朝起きたら、前日のニュース記事や授業内容を簡単に要約してみる。 - 放課後の復習タイム:

学校で習った文章や問題集から、一文で要約する練習を行う。 - 週末の振り返りセッション:

ノートにまとめた「今日の一言」を見返し、どの文章がどのように要約されたかをチェックする。

この「要約トレーニング」を継続することで、読解力が飛躍的に向上し、国語の試験で高得点を狙える力がつきます。まずは、今日から1つの文章でチャレンジしてみましょう!

3. 「キーワードメモ」で語彙力をぐんとアップしよう

語彙力は、読解力や作文力の基礎です。授業中や読書中に新しい単語や表現に出会ったら、すぐに記録する「キーワードメモ」の実践で、効果的に語彙を増やす方法を具体的に解説します。

実践ステップ

- 専用ノートまたはデジタルツールの準備

- 紙のノート: 自分の好きなデザインのノートや、カラーの付箋を用意して、楽しく記録できる環境を作る。

- デジタルツール: Evernote、OneNote、またはスマホのメモアプリを活用して、いつでもすぐにメモを追加できるようにする。

- 新しい単語や表現を見つけたら即記録

- 授業中の活用: 授業で説明された難しい単語や、先生が強調した表現をその都度メモする。

- 例:「独創的(どくそうてき)」:意味=自分なりの新しいアイデアを持っている

- 例:「粋(いき)」:意味=洗練されて格好良い

- 読書中の活用: 本や新聞、インターネットの記事で出会った単語やフレーズを、意味と一緒に書き留める。

- 例:小説で「蒼ざめる」という表現に遭遇したら、「蒼ざめる=顔が青ざめる、恐怖や驚きを表現」と記録。

- 授業中の活用: 授業で説明された難しい単語や、先生が強調した表現をその都度メモする。

- 単語の意味、用例、そしてシノニム・アンチニムも記入

- 意味の確認: 辞書やネットでその単語の意味を調べ、簡潔に書く。

- 例文の記録: 自分で作った例文や、教科書の一部、参考書の例文を記入する。

- 例:『独創的な発想』→「彼の独創的な発想は、クラス全員を驚かせた。」

- 類語・反対語: 同じ意味の他の単語や、対になる単語をメモしておくと、表現の幅が広がる。

- 例:独創的の類語=「斬新な」「革新的な」、反対語=「ありふれた」

- 定期的な復習のルーチンを作る

- 寝る前の復唱: 夜寝る前に、その日にメモした単語を声に出して読み返すと、記憶に定着しやすい。

- 週末のまとめ: 週末に1週間分のメモを見返し、重要な単語をピックアップして復習ノートにまとめる。

- フラッシュカード化: メモした単語をフラッシュカード(紙カードやデジタルカード)にして、クイズ感覚で自分をテストする。

- テーマごとにグループ化して整理する

- カテゴリー分け: 感情表現、科学用語、日常会話で使う表現など、テーマごとに分けることで、関連語彙を一緒に覚えやすくなる。

- 例:感情表現「喜悦」「哀愁」「憂鬱」など

- 色分け: ノートやアプリで、各カテゴリーに色をつけると視覚的に把握しやすくなります。

- カテゴリー分け: 感情表現、科学用語、日常会話で使う表現など、テーマごとに分けることで、関連語彙を一緒に覚えやすくなる。

効果とメリット

- 記憶力の強化:

単語の意味、例文、類語、反対語をセットで記録することで、視覚と聴覚の両面から記憶が強化されます。 - 作文力・読解力の向上:

多彩な語彙を使えるようになると、文章作成や読解問題で説得力のある表現が可能になります。 - テストでの強み:

キーワードメモによって定着した語彙は、国語のテストだけでなく、他教科の読解問題でも大いに役立ちます。

おすすめのツールと実践のヒント

友達とのシェア:

授業後や休み時間に、覚えた新しい単語を友達と共有し、意見交換することで、さらなる定着が期待できます。

アプリ:

EvernoteやGoogle Keepは、簡単にメモができ、検索機能も充実しているため、語彙の復習に便利です。

紙のノート:

自分好みのノートにカラーペンで書き込むと、見返すときにモチベーションがアップします。

4. 「作文の型」をマスターして文章力アップ

ChatGPT:

2 ~ 3 秒 の間、推論済み

4. 作文の型をマスターして、論理的な文章を作ろう

作文の型を理解し使いこなすと、どんなテーマでも論理的で説得力のある文章が書けます。ここでは、具体的な実践法と例を交えて解説します。

① 起承転結の基本を理解する

【起】(導入)

- 文章の入り口として、テーマや問題提起を明確にする。

- 例:

「現代社会において、本を読むことの重要性はますます高まっています。」

【承】(展開)

- テーマに関する背景情報や理由を詳しく説明。

- 例:

「本を読むことで知識が増え、想像力や批判的思考が育まれます。たとえば、読書を通じて異なる価値観に触れることで、柔軟な考え方が身につきます。」

【転】(転換・具体例)

- 議論の焦点を具体的な事例やエピソードに移し、説得力を強化する。

- 例:

「私自身も、読書感想文を書くときにこの方法を活用し、具体的な体験談を交えることで、先生から高評価を得ることができました。」

【結】(結論)

- 議論をまとめ、最終的な結論を示す。

- 例:

「このように、本を読む習慣を取り入れることで、国語力だけでなく、人生全体における視野も広がるといえます。」

② PREP法を使って説得力を高める

PREP法の構成:

- Point(結論): 自分の主張を簡潔に述べる。

- Reason(理由): なぜその主張が正しいのか、根拠や理由を説明する。

- Example(具体例): 理由を裏付ける具体的な事例を提示する。

- Point(再結論): 最後にもう一度結論を明確にする。

【実践例】

テーマ:「読書の習慣は国語力向上に不可欠」

- Point: 「私は、毎日の読書習慣が国語力向上に大いに役立つと考えています。」

- Reason: 「読書を通じて、多様な表現や論理的な文章構造を学ぶことができるからです。」

- Example: 「実際に、私が読書感想文で具体的な事例を盛り込むことで、点数が向上しました。」

- Point: 「以上の理由から、読書習慣は国語力を高めるために欠かせません。」

③ 文章の型を練習するための具体的な方法

- 型を書き出すノートを作成

- 「起承転結」や「PREP法」などの基本構造を、見やすい形式でノートにまとめ、いつでも参照できるようにする。

- テンプレートを活用する

- 例えば、「本を読む大切さ」や「好きな季節について」など、よく出題されるテーマのテンプレートを作成し、各部分にどのような情報を入れるかを決めておく。

- 模範解答を真似して書く

- 先生が提示する模範解答や、過去の高得点作文を参考にし、どのように型が使われているかを分析する。自分でも同じテーマで書いてみて、違いを比べると効果的。

- フィードバックを受ける

- 書いた作文を先生や友達に読んでもらい、型がしっかり活かされているか、論理の流れが分かりやすいかなどの意見をもらう。改善点を次回に活かす。

④ 日常の練習としての作文チャレンジ

- 毎日の短文作成:

毎日、短い文章や感想文を書くことで、自然と文章の型が身につきます。例えば、今日の出来事を「起承転結」形式でまとめるなど、手軽に練習できる方法を取り入れましょう。 - テーマ別作文:

定期的にテーマを決めて作文を書く。例えば、「私の夢」「学校生活の思い出」「友達とのエピソード」など、バリエーション豊かなテーマに挑戦することで、型の応用力が鍛えられます。

まとめ

作文の型をしっかりマスターすることは、論理的で説得力のある文章作成の基本です。

- 起承転結は、文章全体の流れを明確にし、読者に伝わる構成を作ります。

- PREP法は、主張と理由、具体例を組み合わせ、説得力を飛躍的に高めます。

- 具体的な練習方法やフィードバックを取り入れることで、日々の訓練が効果を生み、国語力アップにつながります。

まずは、今日から1つのテーマで作文の型を意識して書いてみましょう。着実に練習を重ねることで、論理的で魅力的な文章が書けるようになるはずです!

5. 自分だけの「問題ノート」を作成

ポイント:間違えた問題や苦手な分野は、しっかり記録して復習に活かす!

- 実践法:テストや模試で間違えた問題を、解説とともにノートにまとめ、定期的に見直す習慣をつけよう。

- 効果:同じミスを繰り返さないための大切なツールになる。

6. 先生や先輩に「質問タイム」を設ける

ポイント:疑問点はそのままにせず、すぐに解決するのが成績アップのコツ

- 実践法:授業中や放課後に、気になる部分を先生や先輩に質問してみよう。

- 裏技:質問リストを作っておくと、忘れずに聞けるのでおすすめ。

7. 漢字ドリルで「書いて覚える」習慣

ポイント:漢字は書くことで脳にしっかり定着する!

- 実践法:毎日、学校で習った漢字を3~5字、書き取り練習する。

- 効果:国語のテストや作文で、漢字ミスが減る。

8. 友達と「グループ学習」でアウトプット

ポイント:友達と教え合うことで、自分の理解が深まる!

- 実践法:定期的に友達と集まって、読書感想文や問題の解説をし合うグループ学習を実施。

- ヒント:意見交換をすることで、さまざまな視点が得られる。

9. 好きな本やマンガで「リラックス読書」

ポイント:楽しく読むことで、自然に国語力が鍛えられる!

- 実践法:好きな本やマンガを、ただ読むだけでなく、内容を友達と話し合ったり、感想文を書いてみたりする。

- 効果:文章の構成や表現方法を、実感として学べる。

10. 「スマホ活用術」で国語学習を効率化

ポイント:スマホアプリで楽しく勉強しよう

- 実践法:国語力アップに役立つアプリ(例えば、漢字練習アプリや読書感想文の書き方を学べる動画)を利用する。

- 裏技:隙間時間にアプリでクイズ形式の問題を解くと、楽しく復習できる。

まとめ:毎日の小さな努力が未来の国語力を創る!

中学生のみなさん、国語の勉強は「一夜漬け」ではなく、日々の積み重ねが大切です。

今回ご紹介した【10の裏技】を今日から実践すれば、読解力や作文力、そして語彙力が確実にアップします。

- 音読・要約・語彙メモで基礎を固め

- 作文の型や問題ノートで弱点克服

- 先生・先輩・友達とのコミュニケーションでアウトプット強化

- スマホ活用で楽しく効率的に学習

まずは、今日から1つずつ試してみましょう!あなたの国語力が劇的に変わる瞬間を、実感できるはずです。

コメント