漢字をただ丸暗記するだけではなく、その成り立ちや由来を理解すれば、意味や使い方がグッと深く頭に刻まれます。

ここでは、私自身や先輩たちが実践している具体的なテクニックや例を多数紹介。実際の授業やテストで役立つ、効果的な漢字学習法を今日から試してみましょう!

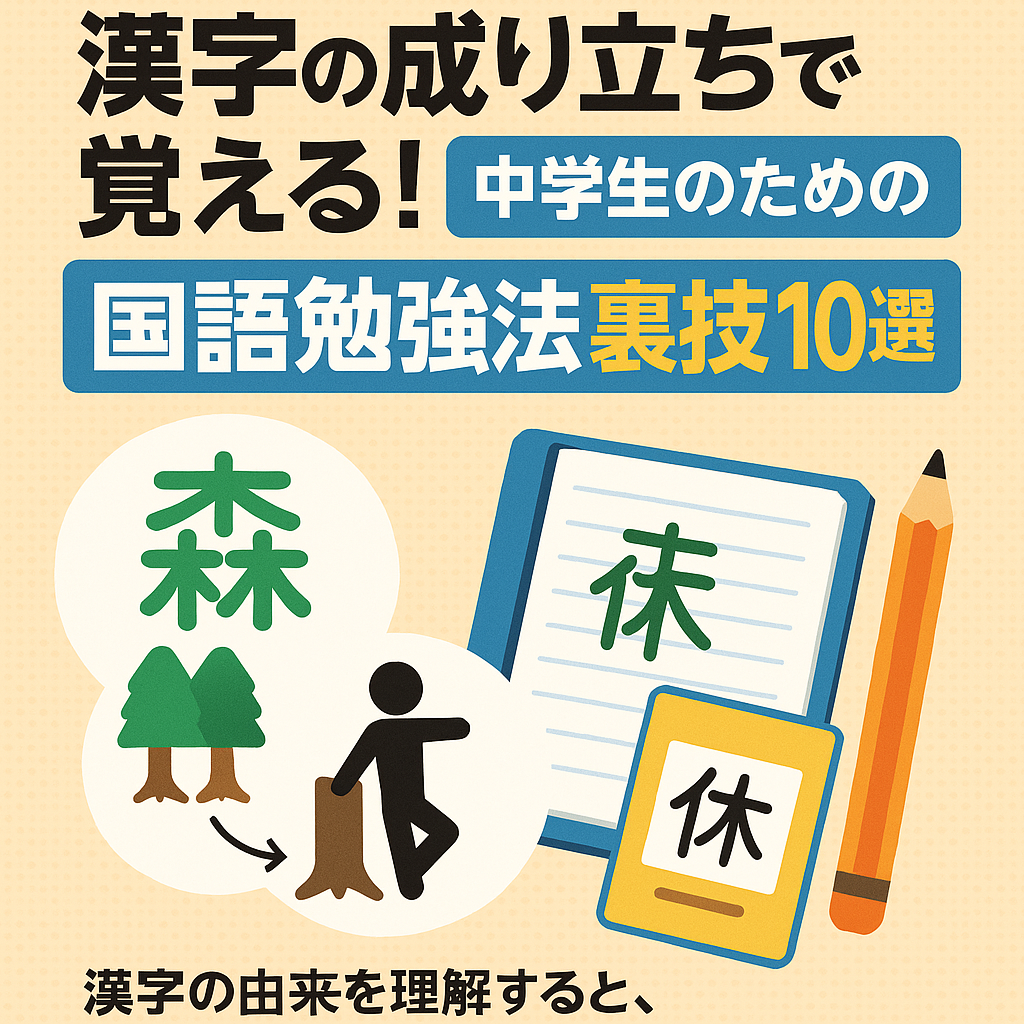

1. 漢字の成り立ちをストーリーで覚える

具体例:

- 「森」

→ 部首「木」が3つ集まっている様子から、「たくさんの木が集まると森になる」というストーリーにする。

→ 「森」の字を描きながら、「この字は木がいっぱいだから、自然が豊かで静かなんだ」とイメージする。 - 「休」

→ 「亻(人)」と「木」に分解。

→ 「人が木の下で休む姿」を思い浮かべ、「休む=リラックス」と覚える。

活用法:

- 自分でイラストを描いたり、短い文章にしてノートにまとめる。

- 友達同士で「今日は『森』の由来をこう覚えた!」と意見交換すると、より記憶に残りやすい。

2. 部首ごとにグループ分けして学ぶ

具体例:

- 「氵」や「水偏」の部首を持つ漢字

→ 「海」「湖」「洋」など、全て水に関する意味があると覚える。

→ 実際、授業で「水」というテーマでまとめたノートを作り、各漢字の意味や成り立ちを書き出す。 - 「亻」や「人偏」の漢字

→ 「休」「体」「信」など、人物に関する意味がある。

→ 部活の休憩時間に、スマホアプリでクイズ形式にして、「この漢字の成り立ちは何?」と友達と競い合う。

活用法:

- 参考書やウェブサイトで部首ごとの一覧表を印刷し、壁に貼っておく。

- 毎週、部首ごとにまとめたミニテストを自分で作成し、復習する。

3. 漢字カードを作って毎日復習

具体例:

- カードの作り方

→ 表面に「漢字(例:『音』)」、裏面に「成り立ち:『音』は『立』と『日』から成り、古代では『立つ』ことと『日』の光が合わさって『音』が生まれたとされる」

→ 例文も追加:「音楽の『音』は、耳で感じる『音』の意味を持つ」など。 - 実践法:

→ 通学中や休み時間に、カードをシャッフルして、成り立ちと例文を自分で再確認する。

→ 家族にもカードを見せ、「この漢字、どんな由来があるか知ってる?」と話しかけてみる。

4. 漢字の成り立ちクイズ大会を開催

具体例:

- クラスや友達と「漢字クイズ大会」を実施。

→ 先生や先輩からも協力してもらい、「この漢字の成り立ちは?」「パーツごとに分解してみよう!」と問題を出し合う。

→ 例:『橋』は「木」と「喬(高い)」からできており、「高い木が連なって橋になる」という発想をシェアする。 - 活用法:

→ クイズ形式にすると、ゲーム感覚で楽しく復習でき、自然と記憶に残る。

→ 勝った友達には、ちょっとしたご褒美(文房具やお菓子など)を用意するとさらに盛り上がる。

5. 先生に直接質問して実例を集める

具体例:

- 授業で分からなかった漢字の由来を、休み時間に先生に質問。

→ 「『話』の漢字は『言』と『舌』からできているそうですが、具体的にはどういう意味ですか?」と聞く。

→ 先生から「『話』は口で言葉を舌で伝えるという意味が込められているんだ」と直接教えてもらう。 - 活用法:

→ 質問した内容を自分のノートに記録し、後で復習する。

→ クラスメート同士で、先生に教えてもらった内容を共有する。

6. 漢字ドリルで成り立ち問題に挑戦

具体例:

- 市販の漢字ドリルには、「漢字の成り立ちを問う問題」が含まれているものがあります。

→ 例:『河』の漢字が「氵」と「可」からなる理由や、その意味の関連性を問う問題。

→ 自分で解いた後、解説をしっかり読み込み、どの部分が理解できていなかったかをチェックする。 - 活用法:

→ 週末にドリルを解いて、間違えた問題は再度チャレンジする。

→ 成績の推移をグラフにして、成り立ちを理解することで得点が上がったかを確認する。

7. 漢字の成り立ちを使った作文練習

具体例:

- 作文のテーマを「私の好きな漢字」にして、なぜその漢字が好きなのか、成り立ちや由来を交えて書く。

→ 例:『春』の漢字なら、「『春』は『日』と『木』が組み合わさり、日差しが木々に降り注ぐ様子を表している。だから、暖かい季節と生命力を感じる」といった具合に。 - 活用法:

→ 書いた作文は、先生や友達に読んでもらい、感想やアドバイスをもらう。

→ 定期的に作文を書くことで、漢字の知識が自然と文章に反映されるようになる。

8. 音読と要約で漢字の知識を定着

具体例:

- 漢字の成り立ちに関する記事や、教科書の該当部分を音読し、その内容を自分の言葉で要約する。

→ 例:『「橋」という漢字は、「木」と「喬」からでき、昔は木造の橋が多かったことを表している』と要約する。

→ 要約した文章をノートに書いて、後で見返す習慣をつける。 - 活用法:

→ 毎日10分、音読と要約をセットにして、漢字に関する知識を反復する。

→ 家族に「今日の要約を聞いてみて!」と話すと、理解度が確認できる。

9. 漢字に関する動画やアプリを活用

具体例:

- YouTubeや教育アプリで、漢字の成り立ちを解説している動画を視聴する。

→ 例:「漢字の秘密」と題された動画で、『風』や『雷』の成り立ちを学び、実際にノートにメモを取る。

→ アプリでは、クイズ形式で漢字の由来を問う機能があり、隙間時間に繰り返し練習できる。 - https://kanji.kuizu100.net/

- 活用法:

→ 毎晩、寝る前に5分間動画を視聴して、その日の学習内容と合わせて復習する。

→ アプリの進捗状況をチェックして、次に強化すべき漢字を見極める。

10. 定期的な自己評価と復習会

具体例:

- 定期テスト後、漢字の得点を記録し、どの漢字が苦手だったかを振り返る。

→ 例:前回のテストで「休」「話」「橋」がミスが多かった場合、その漢字の成り立ちを再確認し、改めてカードやノートで復習する。

→ 友達と「漢字復習会」を開き、各自の苦手漢字を共有して、みんなで対策を練る。 - 活用法:

→ 学校の休み時間や放課後に、定期的に復習会を開催し、みんなで互いに教え合う。

→ 自分の進捗をグラフにするなど、視覚的に成績の変化を確認してモチベーションを高める。

まとめ:漢字の成り立ちを活用した学習で国語力が劇的アップ!

漢字はただの記号ではなく、その背後にある意味や成り立ちを理解することで、記憶に深く刻まれます。

今回ご紹介した10の裏技は、実際の授業やテストで効果を実感できる具体例が満載です。

- ストーリー化でイメージアップ

- 部首ごとの整理で体系的に学ぶ

- 漢字カードやクイズで反復練習

- 先生や友達との協力で疑問を即解決

まずは、今日から1つずつ試して、あなた自身の国語力の向上を実感してみましょう!

毎日の小さな努力が、将来の大きな成果につながるはずです。

コメント